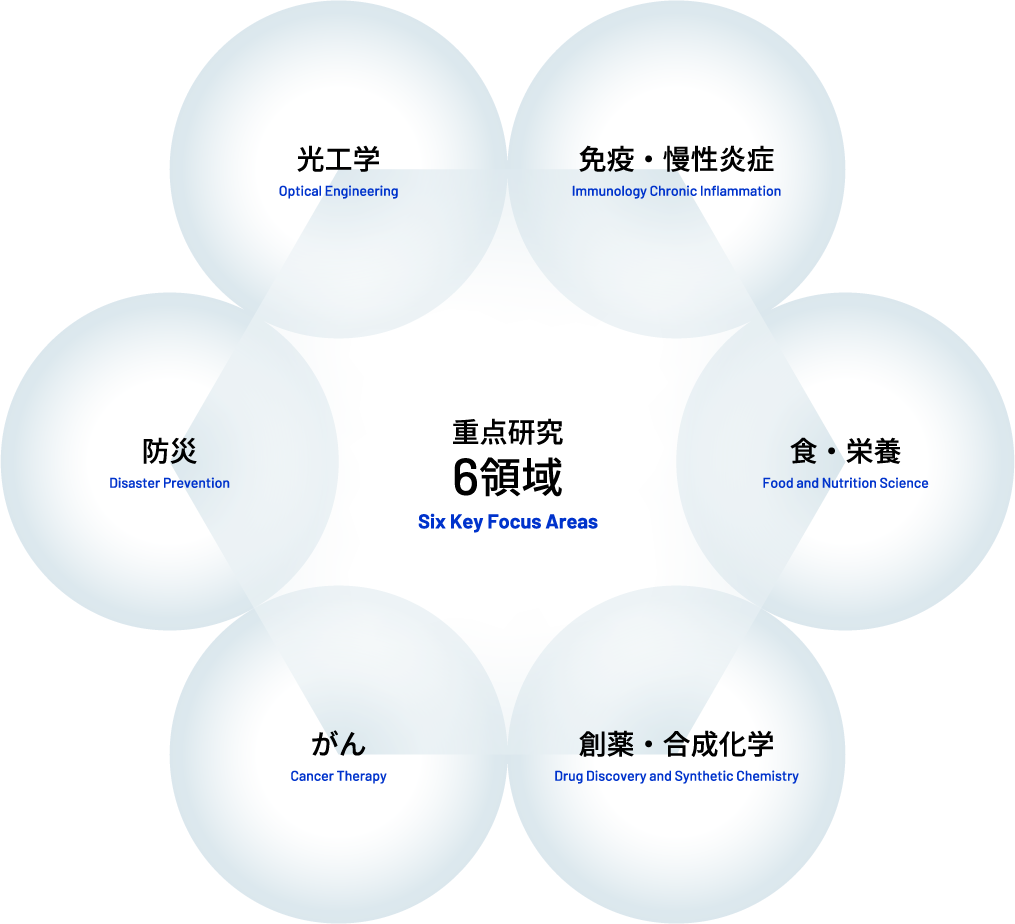

ISSUE

エネルギー問題と環境問題。

この難題に解決策はあるのか?

- 光工学

- Optical Engineering

瞬間を捉えるフォトニクス:

レーザー分光で見るナノスケールの動き

- 光を捉え、未来を創る

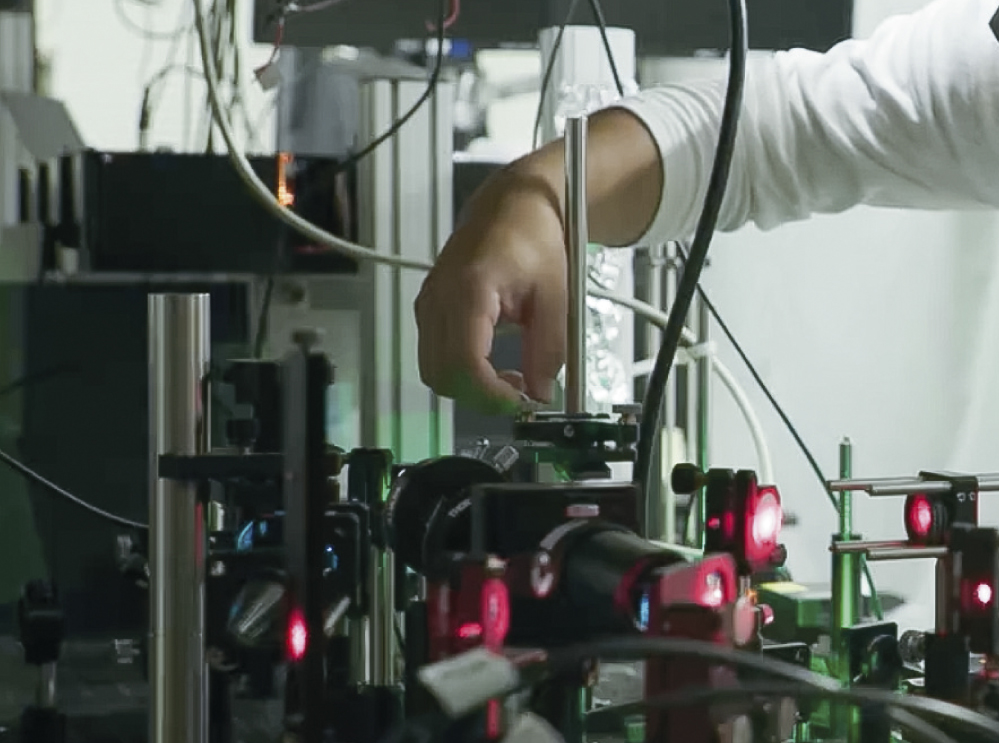

- レーザー分光技術を駆使してナノの世界における超高速現象を観察する研究が、太陽電池や光触媒といった光エネルギー変換ナノ材料の開発において重要視されています。光エネルギー変換ナノ材料とは、光エネルギーを電気エネルギーや化学エネルギーに変換する機能を持つ材料のことで、再生可能エネルギーの生成を可能にし、環境負荷の低減に貢献します。これにより、持続可能な社会の実現が期待されています。

- なぜナノの世界を見るのか?

- 光エネルギー変換ナノ材料の効率を向上させるためには、材料内部で起こる超高速現象を詳細に理解することが必要です。ナノスケールでのエネルギー変換プロセスは非常に短い時間スケールで進行するため、従来の観測手法ではその詳細を捉えることが困難でした。本研究の目的は、独自のレーザー技術を用いてこれらの超高速現象をリアルタイムで観察し、材料設計の最適化や新しい機能性材料の開発に役立てることです。

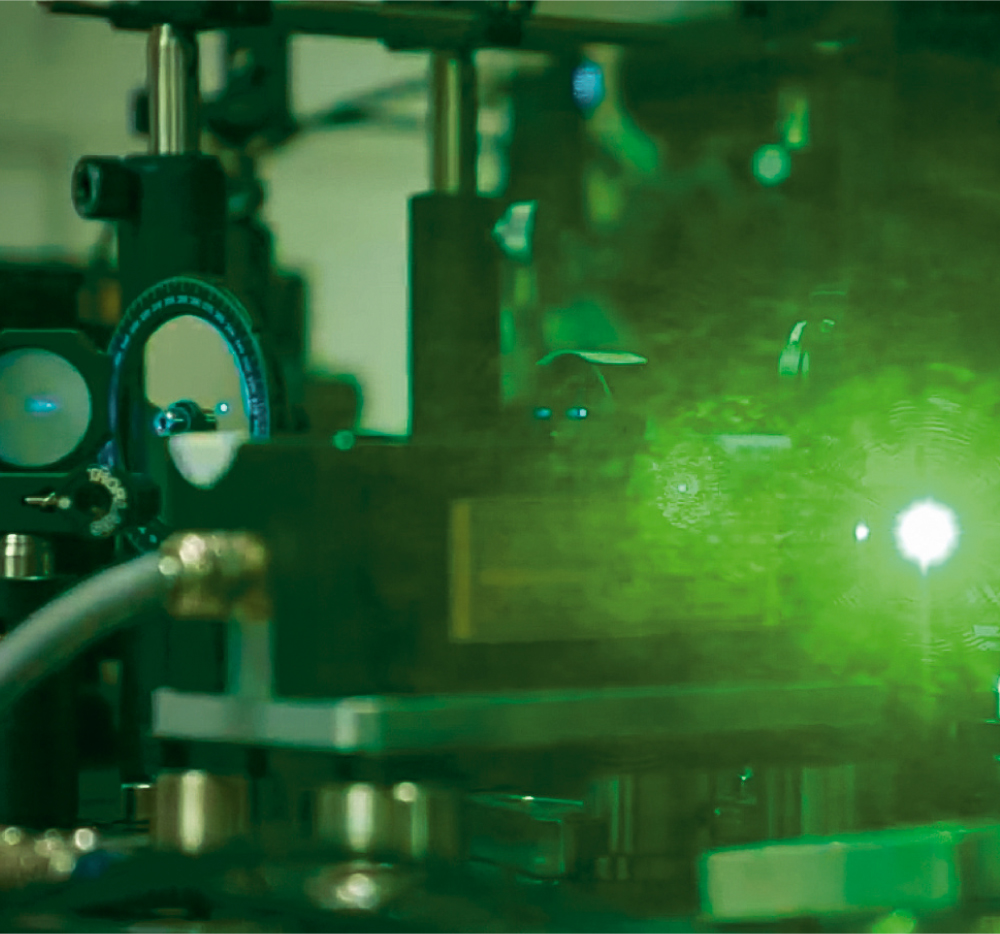

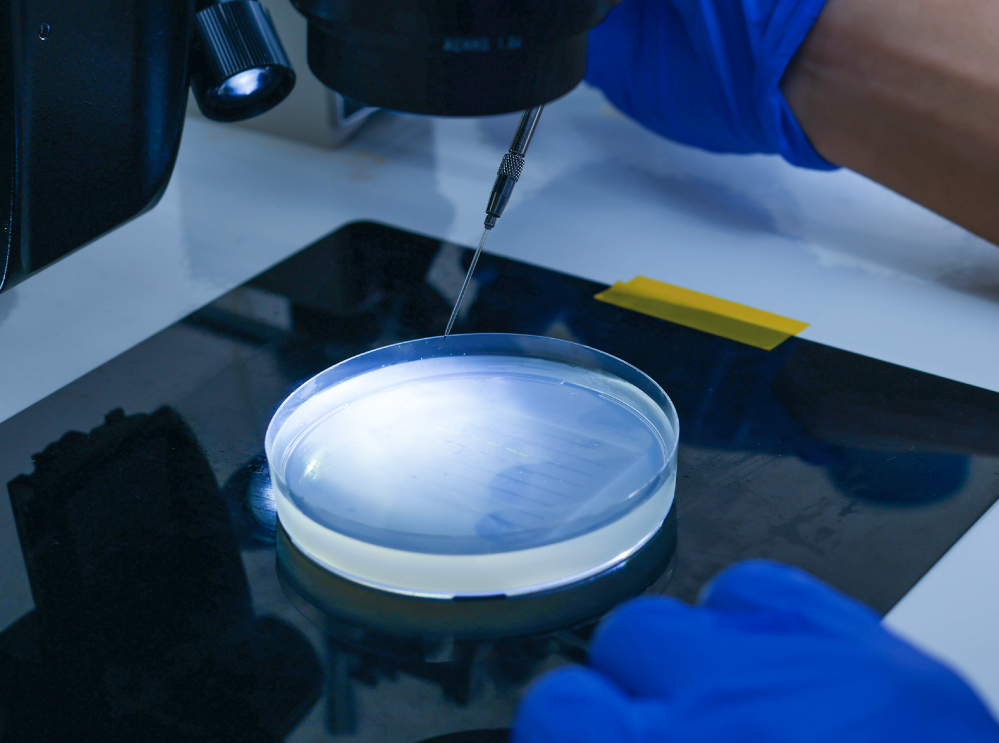

- フェムト秒の閃光で解き明かす

- フェムト秒レーザーを用いたポンプ・プローブ法を活用します。この方法では、まずポンプレーザーでナノ材料を光励起し、その後プローブレーザーでその変化を分光スペクトルから追跡します。これにより、ナノ材料のエネルギー状態変化やキャリアの発生・緩和、移動などのメカニズムなどを精密に観測します。これらのデータを基に、材料の構造や組成を最適化するための手がかりを得ます。

- 未来のエネルギーを創る

- 本研究は、光エネルギー変換ナノ材料の効率向上に直結します。太陽電池の効率を向上させるためには、光を吸収した際に生成される電子と正孔が迅速かつ効率的に分離されることが重要です。この過程を詳細に理解することで、より高性能な太陽電池を実現するための手がかりが得られます。また、光触媒においても、反応の中間生成物や酸化還元反応の過程を明らかにすることで、新しい触媒材料の開発が促進されます。

- 光とナノの世界の未来

- レーザー技術でナノの世界の超高速現象を観察する研究は、光エネルギー変換ナノ材料の進歩に大きく貢献しています。今後、さらなるレーザー分光技術の進展と共に、新たな材料の発見や、既存材料の性能向上に向けて、継続的な研究と開発を推進します。より効率的で持続可能なエネルギー社会の実現が期待されます。

古部 昭広 教授

光エネルギー変換ナノ材料の研究は、持続可能な社会の実現に不可欠です。レーザー技術を駆使してナノスケールの現象を観察し、新しい材料やデバイスを開発することは非常に挑戦的で意義深いです。研究は困難を伴いますが、若い研究者の熱意と探究心が大きな成果をもたらすと信じています。未知の領域に挑戦する、博士後期課程のみなさんと共に大きな目標を達成したいと考えています。

ISSUE

大規模災害発生時、絶望の中で

希望の光を灯すことはできるのか?

- 防災

- Disaster Prevention

徳島大学発、防災の未来へ:

AIと気球で実現する次世代防災システム

- 最先端の防災技術で未来を拓く

- 日本は世界の防災研究の最前線と言っても過言ではないでしょう。日本国は数多くの大型地震やそれに伴う津波被害を乗り越え防災の知見を高めて来た国です。最先端の知見によって人々の生命を守ることは国家としての責務であるとともに重要な研究課題です。徳島大学大学院においても大学を代表するクラスター研究として取り組んでいます。

- サイレントタイムにおける要救助者探索

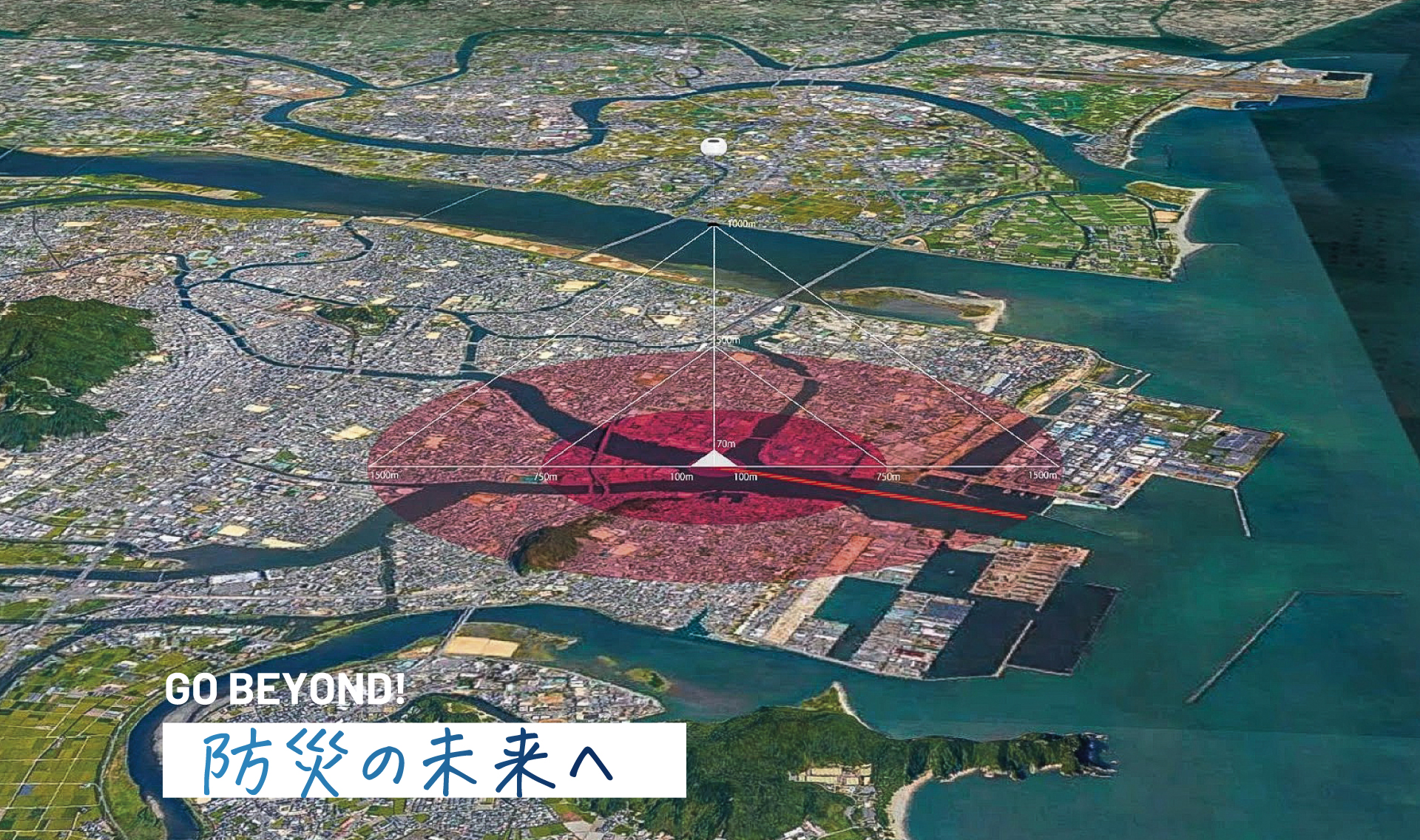

- 過去の被災経験から地震によって倒壊した家屋から助けを求める声がヘリや重機等でかき消されないように震災発生時には必要に応じて72時間のサイレントタイムを設ける指針が示されています。私たちはその間、無音で要救助者の位置を把握するシステムを開発しています。

- 音とAIで命を探す

- 災害時には誰も取り残さず救助し避難・安全を確保する、インクルーシブ防災という考え方が重要です。そこで私たちは、水素の自動発生装置による気球係留とマイクロフォンアレイ、音解析AI、GIS(Geographic Information System)といった技術を活用し、瓦礫に埋もれたり海洋上に漂流してしまった要救助者の音声(肉声だけではなく、人だけが発する特徴的な音)をAIによって分類・顕在化させ、マイクロフォンアレイへの音の伝達時間の差分をもとに映像上に位置表示をさせる研究をしています。さらにデータとしてGIS上に示し、ドローンによる迅速な救護や案内を行うシステムを開発中です。

- インフラに頼らない新たな防災システム

- 特に大規模災害が発生した際には私たち文明が築き上げたインフラストラクチャーが使い物にならなくなることも想定しなければいけません。そうした際に、最もシンプルなシステムは水とモバイル電源だけで駆動し、音と映像によって要救助者を発見しながらさらに上空からコミュニケーションを取ることを可能にします。こうした手段を持ち得ることは災害支援時の大きな強みになると確信しています。

- 多様な知見が集結する防災研究

- 多様な領域の研究者が在籍する徳島大学だからこそ、各人の研究領域の枠を超え、私たち人類のより良い未来を創造する防災研究ができるのだと確信しています。日本での研究が世界の人々の役に立つ研究として波及していくことを展望しています。

佐原 理 教授

博士課程における研究はメタナラティブに個別の研究をつなげ、1つの大きな研究へ発展させる実践的研究推進の大変良い機会です。多様な研究者や領域に触れ、研究の視野を広げると共に、それぞれの国の将来を牽引する知見や研究推進能力を身につけてもらいたいと思っています。100年後の未来に名前が残るような研究成果を創出できたらどんなにエキサイティングなことでしょう!

ISSUE

世界が抱える食料問題や環境問題

未来を握るのは、小さな生き物だった。

- 食・栄養

- Food and Nutrition Science

昆虫の発生・進化の理解を基盤とした

新しい生物資源開発

- 昆虫の力で世界を変える

- 昆虫は、地球上で最も多様性に富む生物群の一つであり、その生理生態や進化のメカニズムは生命科学の基礎研究において重要なテーマです。また、近年では昆虫が新しいタンパク質資源として注目されています。そのため、昆虫に関する基礎研究を、新たな生物資源開発とその社会実装に結びつけることが求められています。

- ゲノム解読でひも解く、昆虫の秘密

- 私たちの研究は、昆虫の発生と進化の分子基盤を解明し、その成果を応用して持続可能な生物資源を開発することを目的としています。特に、昆虫を食飼料として産業利用するための品種開発や、昆虫をバイオ医薬品生産に利用するための技術開発を目指しています。

- コオロギがつなぐ、食の未来

- 研究には主にコオロギを用いています。コオロギは、発生研究のモデルであると同時に、食飼料資源としての利用に特に適した昆虫です。コオロギのゲノム情報を詳細に解析し、発生の制御に関わる遺伝子の機能を、ゲノム編集技術を用いて調べています。そこで得られた知見と技術を活用し、品種開発や有用タンパク質の発現を試みています。また、他分野の研究者や企業と連携し、環境負荷が低く効率的なコオロギ生産システムの開発にも取り組んでいます。

- 昆虫が拓く新たな産業

- 本研究は、昆虫の発生と進化に関する理解を深めるだけでなく、昆虫を新たな生物資源として利用するための基盤を構築することに寄与します。昆虫ゲノムの機能を解析・制御する技術を発展させ、その応用を進める点が本研究の強みです。この研究を通じて、昆虫の産業利用の可能性が大きく広がることが期待されます。

- 無限の可能性を秘めた研究

- 今後は、遺伝子機能のさらなる解明と、それを基にした品種改良やバイオ医薬品生産技術の高度化を進めます。また、持続可能な昆虫生産システムの実現を目指し、企業や他分野との連携を強化します。これにより、昆虫資源の産業利用が一層拡大し、環境負荷の低減や食糧問題の解決に貢献することを目指しています。

三戸 太郎 教授

博士課程は、知識を深めるだけでなく、問題解決力や創造力を磨く貴重な機会です。研究中心の生活には多くの困難が伴いますが、それこそが成長の糧となります。研究対象に真剣に向き合い、結果を徹底的に考察することで、必ず新たな視界が開けるでしょう。その瞬間、研究の魅力に引き込まれている自分に気づくはずです。最前線で活躍する力を、この期間でぜひ培ってください。